Globale Krisen treffen nicht alle gleich. Manche trifft es zuerst. Andere trifft es ohne jede Verteidigung

Ein globales Paradox

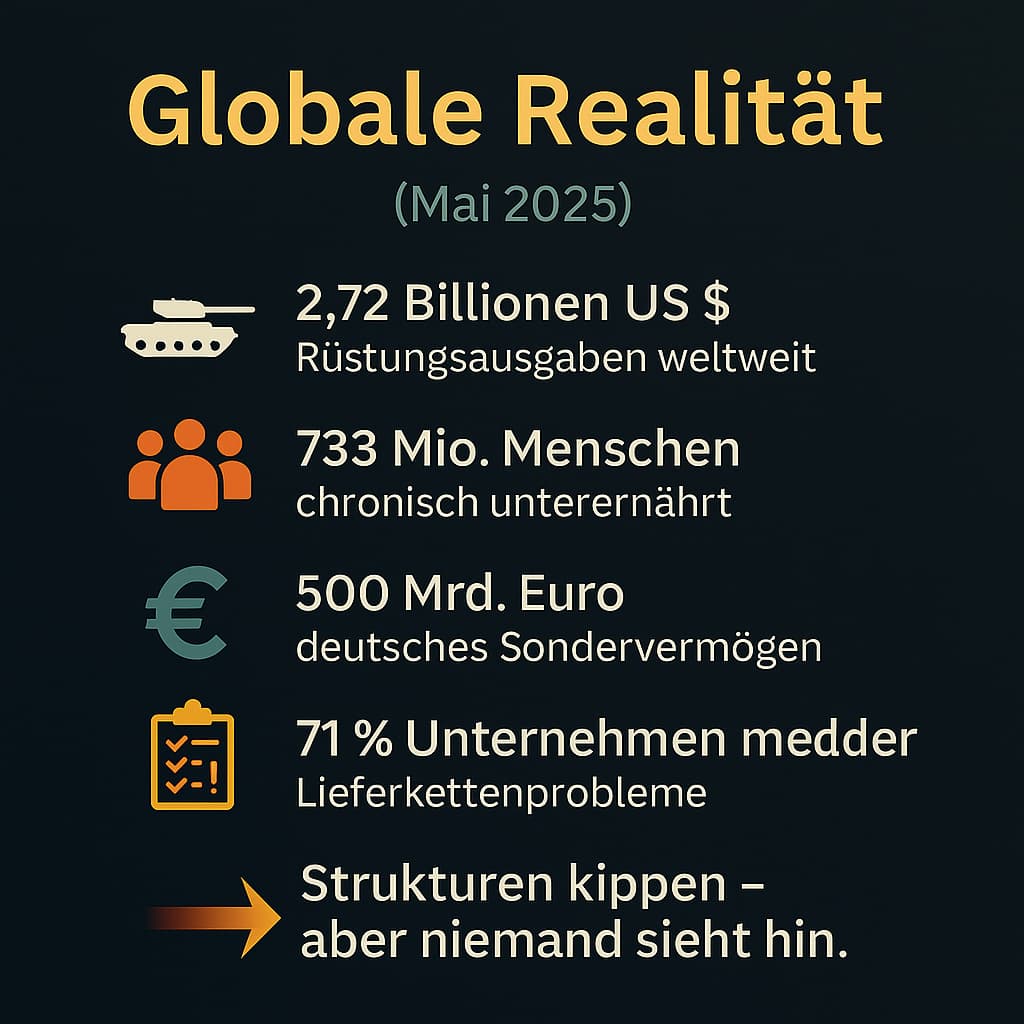

Während Deutschland darüber debattiert, ob das geplante 2%-Ziel der NATO ausreicht –

und ob ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angemessen ist –

gerät aus dem Blick, wo auf der Welt sich die tatsächlichen Brüche bereits öffnen.

In vielen Regionen kippt die Stabilität nicht in der Theorie, sondern in der Realität –

doch sie geschieht dort, wo kein Frühwarnsystem, keine politischen Allianzen und keine Schutzkapazität vorhanden sind.

Drei unsichtbare Faktoren der Verwundbarkeit

Nicht jede Region mit Problemen ist automatisch in akuter Gefahr.

Doch wo sich drei Faktoren überlagern, entsteht eine systemische Ausgeliefertheit:

- Ein hohes Kipprisiko (Klima, politische Ordnung, Wirtschaft, Gesellschaft)

- Kaum eigene Ressourcen, um darauf zu reagieren

- Geringe Sichtbarkeit und geopolitische Bedeutung

Diese gefährlichste Kombination bleibt in der internationalen Ordnung oft unbeachtet –

obwohl genau hier die schlimmsten Verwerfungen der kommenden Jahre beginnen dürften.

Die verletzlichsten Regionen der Erde

Auf Basis struktureller Risikokombinationen gelten als besonders gefährdet:

- Subsahara-Afrika

- Süd- und Zentralasien

- Teile Lateinamerikas

- der Nahe Osten

Hier treffen Kipppunkte auf Mittellosigkeit –

während Staaten wie Deutschland aufrüsten, um mögliche Gefahren in Zukunft abwehren zu können.

Ein struktureller Index: Wer ist wie stark ausgeliefert?

Ein Vorschlag zur Messung der Schutzlosigkeit gegenüber globalen Krisen:

Struktureller Ausgesetztheitsindex = Kipprichtung × Mittelschwäche × Unsichtbarkeit

So wird sichtbar:

- Wo Gefahr droht,

- wer keine Abwehrkapazität hat,

- und wohin bislang kaum ein politischer oder medialer Fokus gerichtet wurde.

Besonders hohe Werte ergeben sich etwa für:

- Nigeria, Pakistan, Bangladesch, Äthiopien, Venezuela

Unsere Analyse

Die Bewertung der strukturellen Ausgesetztheit basiert auf einer systemischen Verknüpfung von über 260 Einzelindikatoren aus 14 internationalen Berichten und 9 globalen Datenbanken.

Berücksichtigt wurden unter anderem:

- Klimatische Kipprichtung

- Sozioökonomische Resilienz

- Politische Stabilität

- Rohstoff- und Lieferkettenabhängigkeit

- Geopolitische Sichtbarkeit

Die resultierenden Indexwerte wurden in einem normierten Strukturmodell (ASI 1.0) verrechnet. Dabei zeigt sich ein klares Muster:

Dort, wo die Risiken steigen, sinkt zugleich die Fähigkeit, gesehen oder geschützt zu werden.

Diese Analyse ist kein Meinungsbild – sondern ein datenbasiertes Abbild struktureller Ohnmacht.

(Eine vollständige Darstellung der Methodik und Indikatoren findet sich am Ende des Artikels)

Was das für Europa bedeutet

Wer glaubt, dass Instabilität in entfernten Weltregionen irrelevant sei, verkennt die Dynamik globaler Kettenreaktionen:

- Ernteausfälle → Nahrungsmittelpreise → soziale Unruhen

- Wasserknappheit → Migration → politische Spannungen

- Staatskollaps → neue geopolitische Ordnungen

Das Risiko, das nicht gesehen wird, ist das gefährlichste.

Und: Die fragilsten Regionen tragen die stabilsten Lieferketten

Was oft übersehen wird:

Viele dieser hochgefährdeten Länder sind Knotenpunkte globaler Handelsketten.

- Bangladesch, Pakistan, Vietnam → Textil-, Pharma- und Elektronikproduktion

- Westafrika, Brasilien → Kakao, Soja, Lithium, Kaffee

- Zentralafrika → Kobalt, seltene Erden, Kupfer

- Äthiopien, Sudan → Agrarflächen, strategische Transportkorridore

Wenn diese Regionen kippen, kippen auch die Lieferketten – mit globaler Reichweite:

- Produktionsausfälle in der Textil- oder Technikindustrie

- Versorgungsengpässe bei Grundnahrungsmitteln und Medikamenten

- Rohstoffknappheit für E-Mobilität, Digitalisierung und Energieversorgung

- Preisexplosionen durch unterbrochene Logistikketten

Der globale Wohlstand steht auf einem Netz aus fragilen Verbindungen –

und viele davon verlaufen durch Regionen, die strukturell ungeschützt sind.

Was würde es kosten, das zu verhindern?

Nach aktuellen Strukturmodellen bräuchte es zwischen

2 und 5 Billionen Euro über zehn Jahre,

um die am stärksten gefährdeten Weltregionen zu stabilisieren.

Zum Vergleich:

- Die jährlichen globalen Militärausgaben lagen 2023 bei über 2,2 Billionen Euro

- Deutschland plant für die kommenden Jahre Militärausgaben von über 80 Milliarden Euro jährlich

Die globale Frühwarnstabilisierung würde also weniger kosten als ein Jahrzehnt weltweiter Aufrüstung.

Fazit

Die wirklichen Frontlinien verlaufen nicht zwischen Staaten –

sondern zwischen Struktur und Ohnmacht.

Wo die Welt kippt und niemand hinsieht, beginnt die Katastrophe.

Es ist Zeit, nicht nur über Waffen zu sprechen –

sondern über Resilienz, globale Abhängigkeit und echte Prävention.

Wenn du diesen Gedanken weiterdenken willst, eigene Erfahrungen teilen oder etwas beitragen möchtest –

das Aurora-Team ist erreichbar unter: ✉️ mail@project-aurora.eu

Analyse Details

Die Bewertung der globalen Ausgesetztheit basiert auf einer mehrschichtigen, strukturellen Auswertung von:

- über 260 Einzelindikatoren

- aus 14 internationalen Berichten

- aus 9 globalen Datenbanken, darunter:

- Weltbank

- UNDP

- SIPRI

- FAO

- WHO

- IPCC

- IMF

- World Inequality Lab

- OECD Trade Index

Diese wurden innerhalb von 5 Hauptkategorien verarbeitet:

1. Klimatische Kipprichtung

- Wasserstressindex

- Bodenversalzung

- Temperaturanstieg nach Region

- Häufigkeit und Schwere von Extremwetter

- Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche

- Rückgang biodiversitätsrelevanter Ökosysteme

2. Sozioökonomische Widerstandsfähigkeit

- Pro-Kopf-BIP

- Armuts- und Hungerquoten

- Alphabetisierungsrate

- Zugang zu medizinischer Grundversorgung

- Anteil informeller Arbeitsverhältnisse

- Staatsverschuldung vs. Handlungsspielraum

3. Politische & institutionelle Stabilität

- Korruptionswahrnehmungsindex

- Demokratiegrad (Freedom House, V-Dem)

- Rechtsstaatlichkeitsindex

- Häufigkeit bewaffneter Konflikte

- institutionelle Resilienz bei Klimakrisen

- Pressefreiheit & Zugang zu verlässlicher Information

4. Handels- & Rohstoffspezifische Abhängigkeit

- Anteil der Exporterlöse aus kritischen Rohstoffen

- Diversifikation der Exportstruktur

- Verflechtung in globale Wertschöpfungsketten

- Infrastrukturabhängigkeit (z. B. single ports, Transitstaaten)

- Bedeutung für globale Lieferketten (z. B. seltene Erden, Textil, Nahrungsmittel)

5. Geopolitische Sichtbarkeit & Schutzmachtbindung

- Repräsentation in internationalen Organisationen

- Medienresonanz globaler Krisenfälle

- militärische Bündnisse / Schutzversprechen

- Entwicklungs- und Katastrophenhilfevolumen

- Nähe zu geopolitischen Interessenzonen

Diese Daten wurden in einem normierten Ausgesetztseinsmodell (ASI 1.0) verrechnet, wobei Gewichtungen nicht ideologisch, sondern nach Systemrelevanz, Kipprichtung und Interdependenz gesetzt wurden.

Die Analyse zeigt kein Meinungsbild – sondern ein strukturelles Abbild einer Welt, in der viele bereits untergehen, bevor sie überhaupt einen Platz am Tisch der Debatte bekommen.